L’hyperhumanisme contre le posthumanisme

Le fantasme du posthumanisme ne mérite pas la référence

à l’humanisme qu’il invoque, car il en nie l’idée même. Il n’est

qu’un antihumanisme de plus, qui obéit à la logique

de la technoscience pour nier ce qui est le propre de l’humanité :

son énigme définitive, sa fragilité, son irréductibilité à la matière.

Le posthumanisme est une idée d’ingénieur en informatique,

qui trouve son ordinateur plus intelligent et meilleur que lui. Et

c’est triste à dire, mais peut-être a-t-il raison, tant cette

vision témoigne d’une naïveté et d’une inculture

philosophique navrantes.

Faut-il même citer ces noms de gourous voués à l’oubli,

dont les bestsellers d’aéroport se vendent pourtant bien

sous couvertures gaufrées? Soyons clairs : nous ne serons jamais

des cyborgs. L’intelligence artificielle n’a pas grand-chose à voir

avec l’intelligence du cerveau humain. L’ère du silicium

ne surpassera jamais l’extraordinaire puissance de création

et d’adaptation de la biosphère modestement fondée sur le

carbone. La question ne mérite même pas le temps d’y répondre.

Ce qui est plus intéressant, c’est d’analyser l’imaginaire social

et les mythes qui resurgissent dans ce phantasme de l’âge

du numérique.

Il semble que constamment les hommes aient imaginé

des intelligences supérieures, qu’ils ont le plus souvent

divinisées, pour expliquer les origines et les finalités de la

vie, et qu’ils se soient agenouillés devant elles dans un étrange

esprit de soumission. Ils ont ainsi dressé des temples à la

Nature, dotée d’une sagesse supérieure, aux dieux, puis à Dieu,

à qui ils ont attribué la toute-puissance, incluant l’intelligence

du vrai, du beau et du bien et l’éternité. Du temps de Voltaire,

Dieu est devenu un génial horloger suisse, aujourd’hui

Grand Informaticien de l’Éternel, et la technoscience

semble désormais dédiée corps et âme au déchiffrage du

Grand Algorithme de l’Univers. Le grand Ordonnateur est

devenu le Grand Ordinateur. Il est central, omniprésent, il sait

tout et dirige tout selon une sagesse supérieure qui a inspiré

l’ironie d’Aldous Huxley et les cauchemars de la science-fiction

du type soap-opera de télévision.

Il ne manquait plus que des ingénieurs électroniciens de

pianos et quelques philosophes brumeux pour caresser nos

fantasmes de soumission dans le sens du poil et nous

annoncer les grands lendemains qui chantent — et déchanteraient

— du posthumain, sous la forme hybride d’un eugénisme

génétique mêlé d’informatique plus rapide que la lumière.

Comment peut-on s’aveugler à ce point avec une telle dévotion

à l’utopie technologique numérique, au point de nier

l’extraordinaire complexité et créativité de la vie

biologique et mentale? Tant de naïveté fera sourire avant peu.

Et je suis trop fasciné par l’extraordinaire aventure de l

’âge du numérique pour ne pas en dénoncer vigoureusement

les déviances aussi funestes. En comparaison, les utopies

politiques du xixe siècle sont des chefs-d’œuvre d’intelligence,

de prudence et de réalisme. Et nous savons ce qu’il en est advenu…

Comment peut-on attendre toutes les solutions des vertus de la

vitesse de la pensée, sur le modèle de la cybernétique, et

renvoyer à un stade archaïque et inférieur de l’humanité la

méditation philosophique, nécessairement lente?

Il est vrai que l’homme a toujours tenté d’échapper à sa biologie.

Le chamanisme, la religion ont exalté son rapport à un

monde supérieur, magique ou religieux, dont le lien même

le valoriserait. Les croyances des sociétés archaïques attribuaient

à chaque corps d’homme un esprit qui lui survivrait et qui

pourrait même revenir tracasser les vivants. Icare s’est envolé

avec des ailes de cire et la chaleur du Soleil l’a précipité au sol.

Les religions judéo-chrétiennes ont inventé une audacieuse

vision d’un homme doté d’une âme qui le relie directement à

Dieu et qui lui permet de participer ainsi de l’être de Dieu,

au prix, évidemment, d’une dévalorisation du corps renvoyé

à la matérialité triviale et propice au péché. L’invention de l’âme

était nécessairement à ce prix, encore que ces religions aient

conçu aussi une résurrection finale des corps à l’image de Dieu!

La technologie numérique nous est présentée aujourd’hui

comme un supplément de puissance et d’âme du corps.

Quant au corps, comment peut-on croire tout comprendre

des modes de reproduction de la vie, et vouloir en prendre

le contrôle bio-informatique, alors que le déchiffrage du

génome ne touche encore qu’un niveau très superficiel

de la vie? Nous voyons bien que nous partageons presque

la totalité du génome des chimpanzés, et pourtant nous

notons quelques différences d’espèce… qui relèvent

d’autres complexités.

Contrairement à la conception cartésienne de la simplification,

nous devons aujourd’hui admettre que plus c’est simple, plus

c’est complexe et mystérieux. Ce n’est pas avec le langage

« a, c, t, g » des acides nucléiques, que nous allons maîtriser

un eugénisme prometteur, comme on améliore les performances

d’un ordinateur chaque année!

Le fantasme même des animaux-machines paraît bien faible!

Pourtant cette chimère mi-chair, mi-électronique des cyborgs

n’est qu’une nouvelle déclinaison de cette idée d’animaux

-machines. Devrions-nous y aspirer pour nous surpasser? Ce

serait le prochain stade d’une révolution anthropologique

vers laquelle nous conduirait la technoscience? Allons

donc! À entendre ce genre de vœu, il faudrait reconnaître

que le progrès de l’esprit humain demeure une hypothèse

plus qu’incertaine…

Mais pourquoi ce fantasme de l’animal-machine? Qu’y aurait-il

donc de supérieur dans la machine, par rapport à la chair

vivante? Tant de démarches de chercheurs scientifiques et

d’artistes nous font rêver aujourd’hui non seulement

d’intelligence artificielle, mais aussi de vie artificielle

considérée comme un progrès! Il est vrai que la chair

peut faire souffrir, autant qu’elle peut faire jouir. Et nous

sommes soumis à l’angoisse de sa mort inéluctable, alors

que la machine ne semble pas avoir d’angoisse, nous

donne des satisfactions et des pouvoirs, est facilement

réparable et surtout, remplaçable! En outre, le progrès de

la machine est incontestable, tandis que celui du corps

humain est plus incertain, malgré les avancées de la médecine

qui en prolonge le confort et la longévité. Je peux

changer fréquemment d’ordinateur ou de téléphone mobile,

pour un modèle nouveau, plus à la mode et plus puissant. Je

change mes pneus de voiture plus facilement que mes pieds…

La machine se remplace en rajeunissant, tandis que le corps

ne peut que vieillir. Voilà une immense différence qui, à

bien y réfléchir, peut me faire envier inconsciemment la

machine. Celle-ci, par sa propre substitution, rajeunit

et se perfectionne sans cesse. Si, par l’hybridité de la chair

et de la machine, je pouvais participer à ce mouvement

nverse de mon expérience de vieillissement, ne serait-ce

pas un immense progrès pour l’espèce humaine? Mieux, je

jette avec un certain plaisir la machine usée ou désuète,

pour en acquérir une nouvelle, très supérieure : voilà une

expérience bien plus agréable à l’esprit que celle de la maladie,

de la dégénérescence, de la mort et de l’enterrement. Et

l’effet est peut-être double : car je survis à la machine que je

jette et remplace. Voilà une apparence de logique qui

offre une grande séduction pour les esprits simples.

Et ce n’est pas tout : la machine est l’expression instrumentale

de mon pouvoir. Les publicités dans les magazines pour les

derniers modèles de téléphones mobiles le proclament à

mes yeux admiratifs. Le nouveau Nokia 6 600, qui a

« mangé un ordinateur », dit la pub, réunit toutes les

fonctions en seulement 125 g, qui tiennent dans ma main

comme un anneau magique : communication sans fil,

connexion Internet, messages écrits, appareil photo et caméra

vidéo numériques intégrés, information boursière, contrôle Bluetooth de tous les équipements domestiques de

ma maison intelligente, réception en streaming immédiat de

films, haut-parleurs mains libres, radiorepérage pour ma

sécurité, affichage en couleur du plan du quartier de la ville

où je cherche une adresse, album photo, agenda, jeux et

indicateurs d’alerte sur ma santé physiologique et boursière.

Le modèle Sharp offre la même chose avec un écran couleur

à haute définition, tandis que « Orange lance le treo 600, le

premier mobile avec palm intégré » et que « Nec invente la

surf machine ». Mieux : Siemens lance le « mc60 sexy révolutionnaire ». On me promet puissance et plaisir. Si

j’avale le téléphone mobile qui a avalé un ordinateur, un

télécopieur, un appareil photo et une caméra numérique,

les atlas et plans des villes, etc., deviendrai-je un cyborg

puissant et heureux comme un demi-dieu?

En faut-il plus pour être convaincu que l’homme des

civilisations du Nord investit aujourd’hui ses fantasmes

de puissance dans la miniaturisation électronique,

laquelle préfigurerait l’intégration de puces et de

nanotechnologies dans la chair même du corps humain?

Et à partir de cette rêverie, notre primate semble basculer

volontiers dans l’idée qu’il sera un humain supérieur en

fusionnant avec la machine.

Le commerce y trouve son compte, mais l’humanisme

et la philosophie guère… J’y vois plutôt une régression

de l’intelligence et de la psyché humaines. Un danger? Guère, tant ce fantasme est infantile et inconsistant d’un point de vue réaliste. Il nous distrait plutôt de la conscience de nos limites et de nos faiblesses. Qui n’a pas déjà observé le plaisir de ceux qui s’adonnent pour quelques sous à des jeux d’arcades et soudain se prennent pour des héros, parce qu’ils tuent sans relâche sur l’écran des monstres menaçant comme autant de sentiments de leur propre impuissance dans le monde réel?

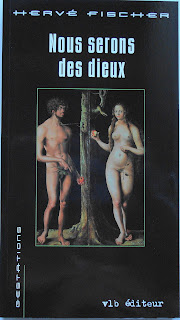

Faut-il pour autant attribuer à la puissance de la technoscience tous les maux du fait que nous y investissons tant de fantasmes de pouvoir en réaction à la médiocrité déclarée de notre condition humaine? Certes pas : ce n’est pas la technique qui est en cause, mais bien la nature régressive de la psyché humaine et les usages, bons ou mauvais, que les hommes en font. Dans CyberProméthée, j’ai analysé de près cet investissement imaginaire compensatoire que nous opérons dans la technoscience, où nous cultivons l’illusion de dépasser nos limites et de compléter notre être irréductiblement inachevé. De la science occidentale, qui a pris la relève de la religion, nous attendons donc l’intelligence de l’Univers; et de la technoscience, nous pensons obtenir le pouvoir instrumental de procréer l’avenir de l’espèce humaine abandonnée en cours de route par Dieu. Et puisque Dieu n’existe plus, ce sont les Hommes qui seront des dieux, grâce à la technoscience. Voilà un vieil imaginaire qui a resurgi.

Il faut dire que la voie semble libre pour décliner ces idées. L’humanisme bourgeois est assez désuet et discrédité pour laisser surgir comme une nouvelle solution ou un nouvel espoir la barbarie du posthumanisme. Certes, les discours vertueux sur le principe d’humanité ne peuvent plus grand-chose pour nous, si l’on en juge par les barbaries modernes. Une pensée angélique ne fait pas de mal, mais elle ne constitue pas une analyse. Comment adapter notre vision de l’humanité et comment caractériser nos valeurs d’humanisme à l’âge du numérique? Il semble que nous soyons assez désespérés des hommes et de la nature, au point de vouloir modéliser un ersatz magique.

Au posthumanisme, nous préférons opposer l’idée d’un hyperhumanisme. En s’inspirant de la nouvelle logique des liens qui semble fonder l’épistémologie numérique des sciences actuelles, nous pouvons tenter de repenser les liens humains, la sociologie comme la psychologie. Le passage de l’humanisme à l’hyperhumanisme signifie une volonté commune d’évolution du culte bourgeois de l’unicité différentielle à la célébration des liens entre les hommes, de l’exploitation agressive de la nature à son respect, du conflit à la convivialité. L’humanisme classique se fondait sur le caractère unique et irréductible de chaque être humain. Et il a de fait cultivé l’individualisme plus que l’humanisme. Ainsi cette conception moderne a-t-elle abouti à l’ère du soupçon et à l’existentialisme égocentré de Sartre — qui prétendait pourtant en faire un humanisme! — affirmant : « L’enfer, c’est les autres ». L’hyperhumanisme, c’est plutôt la conception de l’homme de la classe moyenne, conscient de son appartenance à la masse, et des liens qui en associent les atomes, et qui la font plutôt agir et évoluer comme un banc de poissons ou un vol de perroquets, que comme des prédateurs solitaires. Et c’est bien dans le paradigme des statistiques, dans la manipulation cybernétique, que la classe moyenne trouve son reflet, et non plus dans le drame du théâtre bourgeois ou du roman psychologique stendhalien, qui cultivaient les exceptions.

L’hyperhumanisme ne s’inscrit donc pas dans l’espace social par la confrontation, à la manière d’un Rastignac face à Paris qu’il veut conquérir. L’homme hyper s’y positionne plutôt au carrefour des réseaux qui le traversent et l’intègrent. Et il est conscient de la multiplicité des espaces et des temps sociaux auxquels il appartient. Il sait qu’il évolue dans l’hybridité, dans un contexte ouvert, un agrégat de beaucoup de mondes simultanés, éventuellement discontinus, éventuellement conflictuels ou incohérents entre eux. À l’échelle de la planète, il semble aussi que le temps des grands blocs politiques soit révolu et laisse plutôt place à une tendance à la fragmentation, équilibrée par des zones d’interdépendance économique et institutionnelle.

De façon générale, l’hyperhumanisme ne tend plus à la confrontation, mais plutôt aux ensembles commerciaux, à l’économie communautaire, aux réseaux d’échanges. Il ne valorise pas la distance, mais bien le rapprochement, non pas la monade individualiste, la solitude psychologique, mais bien l’ouverture et les liens interindividuels.

L’hyperhumanisme marque le passage de la solitude à la solidarité. Il affirme la valeur de l’interdépendance entre les hommes, entre les nations et entre les hommes et l’Univers.

Notre peur d’une catastrophe finale apparemment inévitable — qui est la base du sentiment du tragique actuel — nous incite à chercher notre salut dans l’accroissement d’une éthique de la responsabilité partagée. Le sens de la responsabilité naît de la conscience des liens entre nous et les autres, entre nos actes et leurs conséquences. L’hyperhumanisme entraîne un degré élevé de conscience de notre implication humaine, à l’opposé de la dérive égotiste ou égoïste de l’humanisme classique, centré sur une certaine exacerbation de l’individualisme. Toute responsabilité individuelle bien comprise tend nécessairement à la conscience de la responsabilité collective à laquelle elle est liée. Ce sentiment de responsabilité naît de la conscience des liens.

L’hyperhumanisme que nous opposons au posthumanisme implique donc plus d’humanisme et plus de conscience des liens que nous partageons, donc plus de conscience de l’importance d’une morale collective de la responsabilité.

Avec la montée en puissance de CyberProméthée, l’avenir nous paraît paradoxalement de plus en plus imprévisible, voire improbable. Nous jouons avec le feu numérique, alors que notre psyché humaine n’a fait aucun progrès depuis l’âge des cavernes. Certains théoriciens ont même pu prétendre qu’elle avait régressé. Et beaucoup de populations aborigènes en sont convaincues, qui se désolent de devoir frayer avec nous.

Au moment où la science intègre le principe d’incertitude dans son paradigme épistémologique, il semble plus évident que jamais qu’on ne peut s’en remettre aux progrès exponentiels et de plus en plus incontrôlables de la technoscience comme à la puissance et à la sagesse d’une nouvelle religion.

Puisque l’espace et le temps semblent infinis et multiples, le seul point fixe — et encore! — autour duquel on puisse faire tourner l’Univers, c’est l’homme, dans le respect de sa diversité.

Du point de vue de la religion, l’homme est au centre du monde que Dieu à créé pour lui. Du point de vue de l’astronomie, Copernic a suggéré et Galilée a confirmé que c’est le Soleil qui est au centre de l’Univers. Puis la même astronomie nous dit aujourd’hui que le Soleil se situe dans une galaxie banale aux confins d’un Univers infini.

Nous proposons un recentrage humaniste, là où Copernic nous imposa de renoncer au géocentrisme. La querelle que nous faisons à Copernic et à Galilée, nous la concevons dans le même esprit qui opposa Gœthe à Newton. Newton avait à coup sûr raison du point de vue de l’optique physique. Mais il négligeait au nom de l’optique l’essentiel de la relation humaine aux couleurs, symbolique, subjective, vitaliste, sentimentale, y compris jusque dans ses illusions, plus vraies que la physique du prisme.

Après Galilée, Darwin a achevé cette entreprise de désenchantement du réel en nous situant dans une chaîne évolutionniste, qui nous fait descendre des batraciens, voire des bactéries. Il fallait trouver le « chaînon manquant » entre le singe et l’homme! On sait aujourd’hui, si je puis dire, que l’homme est descendu de l’arbre, mais pas du singe…

La modernité, ce fut l’affirmation de la solitude de l’homme dans l’Univers, séparé de la nature et abandonné dans les marges. Et voilà que les prophètes d’aujourd’hui annoncent la fin de l’humain et l’avènement des cyborgs! C’est assurément trop!

Du point de vue de l’épistémologie actuelle, nous devons tourner le dos à la révolution copernicienne. Il faut plutôt rétablir l’humanité au centre de l’Univers, car tout ce que nous savons de l’Univers dépend des liens que l’humanité a établi avec lui. Mis à part un big crash apocalyptique, tout ce qui adviendra de l’humanité dépendra de l’humanité. Et c’est bien là que se situe l’hyperhumanisme.

Du point de vue du temps, puisque nous vivons à nouveau dans un temps vertical, qui semble tenir en équilibre comme une toupie qui tournoie sur elle-même — comme la Terre, et jusqu’à un certain point, comme l’électron (spin)! —, sans capacité de prévoir les changements, et même dans une multitude de temps verticaux simultanés, c’est encore et toujours l’homme, la diversité actuelle des hommes, qui apparaît comme le pivot du temps, sa mesure et la source de la multiplicité de sens qu’elle lui confère.

Puisque selon l’astrophysique actuelle l’Univers n’a pas de centre, la révolution copernicienne tombe dans le non-sens. De quelque côté qu’on regarde, il est donc nécessaire de nous considérer à nouveau, nous, êtres humains, comme le centre de cet Univers aliénant, de rétablir notre place dominante au cœur de cet Univers qui de toute façon, en déclinant à l’envers une expression célèbre, n’a nul autre centre que nous-mêmes, nulle autre circonférence que celle de l’esprit humain.

L’hypothèse de Copernic et les calculs de Galilée étaient courageux. Astronomiquement, leur vision était correcte, certes, mais l’astronomie est une science antihumaniste. Elle dévalorise l’homme et le déresponsabilise ou l’aliène dans une vision désespérante. Galilée a interprété l’Univers en le considérant à l’envers, comme un mécanisme optique. Il faut reconnaître que Galilée a contribué à une libération de l’esprit face à l’aliénation religieuse, mais ce fait étant aujourd’hui acquis et versé à son crédit, il est temps de réactiver une vision anti-galiléenne, de s’engager dans une inversion de la révolution copernicienne, qui se limitait au champ de l’astrophysique, alors qu’il nous faut considérer une cosmologie humaine. Ce fut le premier principe de l’humanisme, tel qu’énoncé par Marsile Ficin et Pic de la Mirandole à la Renaissance. Mais à quoi nous a servi de nous être libérés de l’animisme, puis de la croyance en Dieu, si ce fut pour retomber dans une nouvelle aliénation, astrophysique cette fois? L’Église affirmait, en accord avec la Genèse, que l’homme a reçu de Dieu le commandement de dominer la nature et non d’être dominé par elle, de soumettre la terre et dominer les animaux. La théorie copernicienne était donc hérétique. Et d’ailleurs, n’est-ce pas ce commandement qu’a réaffirmé Descartes après Francis Bacon et que proclame la technoscience actuelle?

C’est sur cette Terre que nous habitons l’Univers. Pour nous, cet Univers ne sera jamais rien sans l’homme, à moins que nous y découvrions quelque part un jour une autre forme de vie et d’intelligence égale ou supérieure à la nôtre, ce qui changerait totalement notre conscience et créerait une nouvelle cosmogonie. En attendant, l’humanité est le centre de l’Univers. À l’opposé du paradigme copernicien, il faut rétablir l’homme au cœur de l’épistémè dont il est l’unique sujet et instrument.

La planète devient hyper. Mais doit-on se résoudre à transformer l’homme en simple point nodal d’intersection dans des réseaux et à aplatir à ce point la psyché? Le marxisme avait nié l’homme au nom des classes sociales et des processus historiques; Althusser a élaboré un structuralisme marxiste intenable, excluant en dernière instance toute liberté individuelle. Nous avons renoncé à ces idées. Serait-ce pour les reprendre selon une nouvelle métaphore, avec les mêmes abus de pensée et risques d’aliénation, en élevant les réseaux numériques au niveau de nouveaux dieux et en niant l’homme? Comment ne pas percevoir dans cette idée de fragmentation rhizomique de l’être humain un antihumanisme possible, qui nous invite à miser d’autant plus sur les liens constructifs de solidarité et de responsabilité de l’hyperhumanisme? D’autant plus que la surface, même en rhizome, n’existe pas plus que la profondeur. Ce ne sont que deux métaphores opposées! Les interrelations humaines ne s’épuisent pas en images spatiales, qu’elles soient de surface ou de profondeur. Reconnaissons l’importance des connexions, mais redonnons aussi aux intériorités et aux autonomies individuelles le rôle actif, constitutif qui est le leur, sans se voiler la face au nom d’un nouveau structuralisme numérique désespérant.

L’hyperhumanisme n’est conciliable ni avec un Althusser, ni avec un Lévi-Strauss du numérique, ni avec aucune hypostase ou réification des processus, des structures ou des échanges, qui ne sont, là encore, que des métaphores dont il faut faire un usage prudent.

Si nous proposons de replacer l’homme à la place qui est la sienne, au centre de l’Univers, ce n’est pas pour l’émietter en fragments électroniques dans des réseaux numériques! Il faut trouver le point d’équilibre entre les liens et les autonomies qui caractérisent chacun de nous. C’est, comme toujours, dans la complexité que naît la création individuelle et le mouvement social.

Pourtant, en nous libérant des aliénations religieuses et politiques, sans nous soumettre à l’aliénation de l’utopie de la technoscience, nous pourrions redécouvrir notre liberté cyberprométhéenne de procréateurs de notre univers. L’hyperhumanisme, ce pourrait être aussi ce renforcement de notre conscience et de notre volonté de choisir notre avenir, de donner un sens humain à l’Univers en assumant les risques de la technoscience, les risques de notre liberté nouvelle, et en construisant une éthique collective capable d’assurer notre sécurité et notre progrès sur la base non plus de la lutte entre les individus et les peuples, mais de la solidarité (des liens) entre les hommes et d’un sens plus élevé de nos responsabilités.

Ne nous y trompons pas : l’éthique passe avant la logique de la technoscience. Sinon, où allons-nous? L’Univers perd tout sens. L’hyperhumanisme, c’est l’affirmation de l’importance d’une éthique de la responsabilité planétaire, qui est devenue la condition de notre avenir, de notre survie, et le moteur possible de notre évolution, bien davantage que la technoscience. Mais malheureusement, la technoscience est beaucoup plus puissante que l’éthique et risque d’en venir à bout, si nous n’y prêtons garde. N’est-ce pas déjà devenu un constat quotidien? Le débat sur le clonage, sur la manipulation des gènes ou des cellules souches, la résolution des conflits par la violence guerrière ne donnent-ils pas constamment la préséance aux logiques de la science et de la technologie sur les valeurs éthiques les plus fondamentales?

Les morales individuelles, religieuses ou civiles ne suffiront pas à contenir les puissantes tendances à la catastrophe humaine qui sont en germe dans ce contexte nouveau. Nous avons besoin désormais d’une morale planétaire interculturelle, une charte universelle hyperhumaniste, qui édicte des codes de conduite collective, étatique et internationale ad minima, au nom de laquelle une institution internationale puisse intervenir pour interdire des pratiques scientifiques mettant en danger les valeurs de la vie, des pratiques de cybersurveillance contredisant les droits et libertés humains, des actions industrielles susceptibles de ruiner les équilibres écologiques dont nous dépendons tous globalement, des actions armées, violentes, menaçant des populations avec des armes de destruction massive miniaturisées. Le respect de la vie, de l’environnement, de la liberté, de la démocratie et de la paix, la réaffirmation juridique de droits humains intangibles et imprescriptibles, sont des valeurs universelles minimales qui ne peuvent être mises en cause sans que toute la planète en soit menacée.

Mais attention : une éthique planétaire ne saurait reposer sur une culture planétaire uniformisée. Cette éthique planétaire est nécessairement globale, mais ne peut se fonder que sur le respect des consensus locaux et des diversités culturelles. Les hommes et les sociétés doivent s’entendre sur un commun dénominateur minimal de survie de tous par un abandon mesuré, mais nécessaire, d’un fragment de la souveraineté de chacun. On ne fera pas ici de discours moraux! On parlera seulement selon les exigences de l’instinct de survie que nous sommes bien obligés de partager désormais! C’est la même problématique, à l’échelle planétaire, d’un équilibre entre les droits et les libertés, que nous recherchons constamment à l’échelle locale et sociale. En ce troisième millénaire, cette recherche est devenue un incontournable, mais aussi un redoutable défi, dans la mesure où cette recherche d’un consensus traverse des diversités culturelles et identitaires complexes et doit acquérir une légitimité planétaire permettant un autre incontournable : la nécessité d’armer cette éthique pour obtenir qu’elle soit respectée, comme toute morale sociale élémentaire. (Nous ne parlons évidemment pas ici des morales individuelles qui, elles, sont d’un tout autre ordre.) Le mépris de l’onu, des accords internationaux comme celui de Kyoto, ou de l’institution d’une cour pénale internationale exprimé par les États-Unis sous le règne de Bush fils, qui prétendraient régir le monde selon leur seule volonté impériale, donne bien la mesure de la difficulté de ce projet pourtant essentiel pour l’avenir de l’humanité. Il semble que nous soyons encore dans un âge primitif de l’humanité, alors que nous disposons d’un pouvoir technologique qui croît exponentiellement. Nous sommes à l’ère de tous les dangers.

NOTES

* Artiste-philosophe, Hervé Fischer a publié Mythanalyse du futur (2000, disponible sur le site www.hervefischer.ca), Le choc du numérique (Montréal, vlb, 2001), Le romantisme numérique (Saint-Laurent, Fides, 2002), CyberProméthée (Montréal, vlb, 2003) et La planète hyper. De la pensée linéaire à la pensée en arabesque (Montréal, vlb, 2004), où il présente sa thèse sur l’hyperhumanisme et l’éthique de la responsabilité à l’âge du numérique.